Aktuelle Hinweise

ACHTUNG: Wegen der Vorbereitungen für den anstehenden Umzug in ein Interimsquartier bleibt das Museum ab dem 1. August 2023 für mehrere Monate geschlossen! Voraussichtlich im dritten Quartal 2024 wird es dann am neuen Standort Poststraße 26 / In der Sürst 8–10 (Bonner Innenstadt, zwischen Hauptbahnhof und Münster) wieder eröffnet. Hintergrund ist die Generalsanierung des Uni-Hauptgebäudes, für die ein Zeitraum von 10–12 Jahren angesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie hier: https://vr-easy.com/tour/horst/200701-ccc//info_209-1682938544.pdf

Für Veranstaltungen während der Schließungszeit (Führungen, Workshops) wenden Sie sich bitte direkt an den Vorsitzenden des Fördervereins, Herrn Horst Creutz: horstcreutz@gmx.de

* * *

Abendvortrag am Mittwoch, 24.04.2024, 18:30 Uhr:

Dr. Carina Kühne-Wespi (Heidelberg): Feinde in der Festung! Zu möglichen „neuen“ Spuren von Ritualen gegen Feinde aus den Festungen des Mittleren Reiches

Ort: Abteilung für Ägyptologie • Brühler Str. 7, Raum 4.007 • 53119 Bonn

(Zu Präsenz- und Online-Vorträgen siehe auch unter Veranstaltungen.)

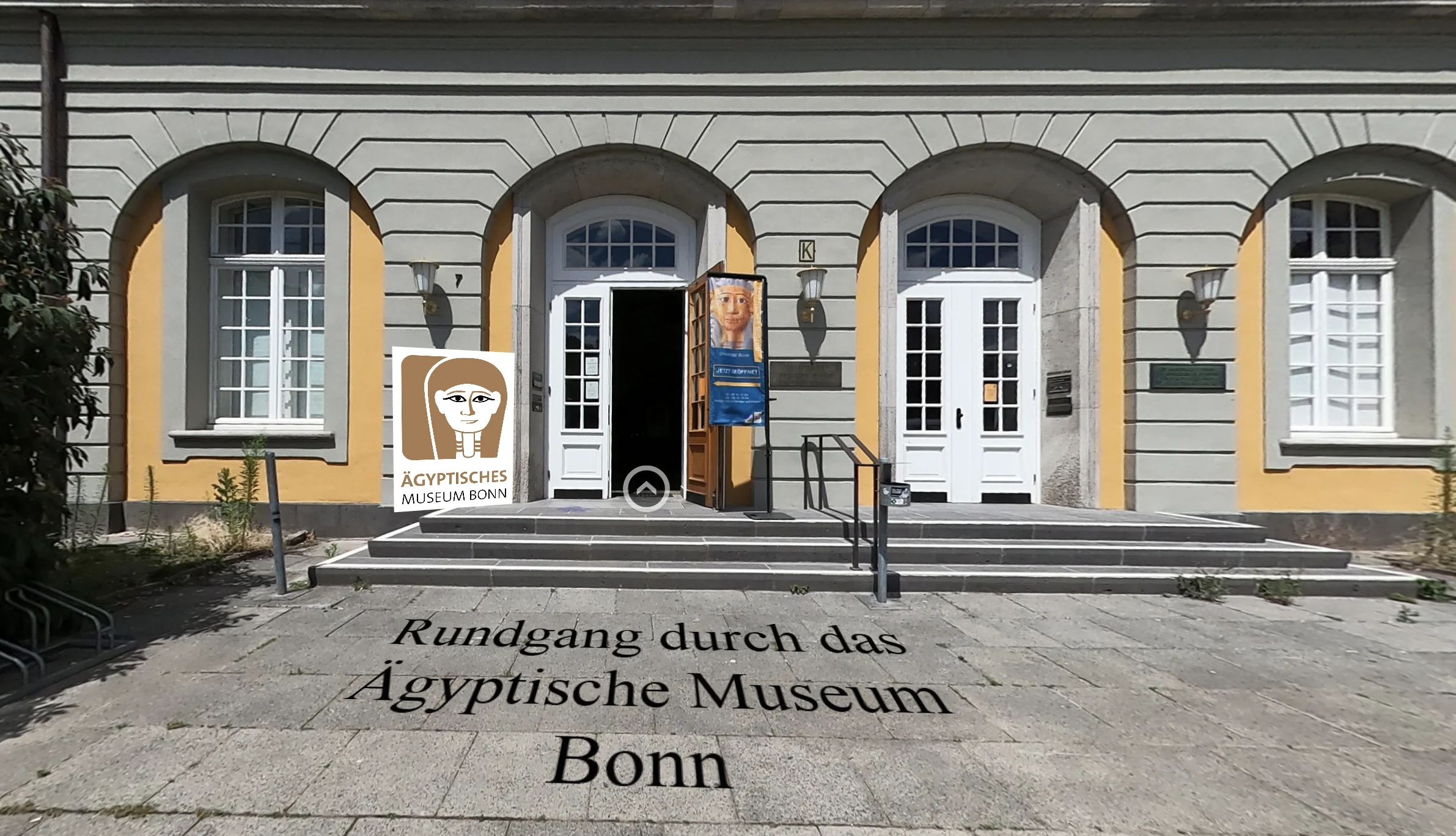

Ägyptisches Museum der Universität Bonn

Das Ägyptische Museum der Universität Bonn wurde im März 2001 eröffnet. Im Zentrum der Stadt, wunderbar gelegen in einem 300 qm großen Saal im barocken Koblenzer Tor (dem ehemaligen Fechtsaal der Universität), kann sich der Besucher mit ca. 3000 Objekten aus dem alten Ägypten vertraut machen.

Veranstaltungen

Auskunft zu Veranstaltungen im Ägyptischen Museum – Vorträge, Sonderveranstaltungen, etc. – gibt es hier.

Sonderausstellungen

Hier finden Sie Informationen zu aktuellen und vergangenen Sonderausstellungen im Ägyptischen Museum.

Vertiefende Angebote

Sie wollen sich eingehender mit unserem Museum beschäftigen? Besuchen Sie unsere Führungen, Workshops oder lesen Sie unsere Publikationen.

Kontakt

Ägyptisches Museum der Universität Bonn

+49 (0)228 / 73-7360

Regina-Pacis-Weg 7

53113 Bonn

Dr. phil. habil. Frank Förster

Ägyptisches Museum Bonn

Regina-Pacis-Weg 7

53113 Bonn